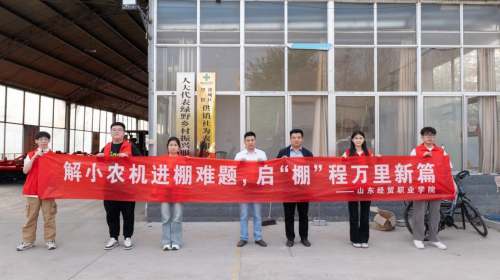

“棚”程万里调研团队 深耕潍坊三市,破解设施农业机械化推广难题

为助力乡村振兴战略,聚焦设施农业机械化发展中的“卡脖子”问题,山东经贸职业学院“棚”程万里调研团队近期深入潍坊市临朐县、寿光市、青州市,开展《“小农机”何以难“进棚”:设施农业机械化推广的阻滞机理与协同突破》专项调研。团队通过实地走访种植大棚、农机具生产厂家,与农户深入交流、和农机专家座谈等方式,深入分析设施农业机械化推广的痛点,为解决“小农机进棚难”问题提供理论和实践路径。

一、大棚经济痛点:机械化推广面临多重阻碍

作为全国设施农业重镇,潍坊市设施蔬菜年产量占全国7.2%,寿光的“蔬菜大棚”、青州的花卉大棚、临朐的特色果蔬大棚,共同构成了齐鲁乡村的“聚宝盆”。不过调研发现,尽管智能温控、水肥一体化等技术普及率超过80%,但小型农机装备在棚内作业仍面临三大挑战:

空间适配性问题突出。寿光日光温室平均通道只有1.2米,而传统农机大多体型较大,像微型旋耕机转弯半径需要1.5米,导致机器进了棚却转不开。临朐丘陵地区的大棚落差达到3米,缺乏专门用于爬坡、越障的设备,机械化率不足40%。

2.成本与政策双重限制。潍坊润鑫果蔬合作社的负责人说,一台进口智能植保机售价超过10万元,虽然可以申请30%的农机补贴,但首付压力还是让小农户难以承受。而且部分新型设施农机还没纳入补贴目录,政策带来的好处覆盖不够。

人机协同存在短板:60%的受访农户年龄超过55岁,对智能农机操作存在“技术焦虑”。人工定植、采摘的效率只有机械作业的1/3“机器等人”的现象很常见。

二、多维调研追根溯源:三大阻滞因素显现

1.供需不匹配:农机研发与农艺需求“两张皮”。在寿光丹河示范园,团队发现现有的农机大多是基于平原大田设计的,和棚内立体种植、无立柱棚型等农艺模式不匹配。比如,适用于露地的自走式喷药机在棚内容易剐蹭棚膜,而定制化设备研发周期长、成本高,企业缺乏研发动力。

2.服务体系不完善:社会化服务链条薄弱。对临朐县农机合作社的调研显示,全县只有5家提供设施农业机械租赁服务,覆盖率不到20%。“设备闲置率超过60%,维护成本高,散户租不起,合作社也不愿干”,这成为行业内的普遍看法。

3.政策、技术、人才不同步:生态失衡

政策方面,设施农业专用农机补贴标准低于大田机械;技术方面,智能设备数据互通率不足30%,“数据孤岛”现象明显;人才方面,新型职业农民缺口达12万人,制约了技术的落地应用。

三、校地合作破局:构建协同创新体系

针对调研发现的问题,团队提出了三大突破路径:

1.精准政策支持,解决“买不起”难题。建议将设施农业专用农机纳入省级补贴“白名单”,探索“共享农机”补贴模式,对合作社购置设备给予运营补贴。联合寿光农商行试点“棚机贷”,推出“首付20%+分期3年”的金融产品,降低农户购机门槛。

2.靶向技术攻关,解决“用不好”困境。与潍柴雷沃、五征集团等企业共建“设施农业智能装备实验室”,研发“棚用机器人”,具备1米窄体设计、自动避障功能,能实现旋耕、植保、采摘一体化作业。推动大棚“宜机化”改造,在新建大棚预留1.5米作业通道,配套轨道运输系统。

3.创新服务模式,打通“最后一公里”。在青州试点“1+N”托管服务模式,由1个龙头合作社统筹设备资源,辐射N个村集体,提供“代耕代种代收”服务。依托潍坊国家农综区,建设设施农业机械化培训基地,每年定向培养1000名“棚机手”,同时开发“农机操作虚拟仿真系统”,解决老龄化人群的学习难题。

此次调研活动是山东经贸职业学院服务“三农”的生动实践。潍坊市农业农村局分管负责人队调研活动充分肯定,表示:“设施农业机械化是从‘人力大棚’迈向‘智慧大棚’的关键一步。我们将吸纳调研成果,加快制定《潍坊市设施农业机械化提升行动计划》,力争2027年全市设施农业机械化率突破60%。”

“棚”程万里团队负责人谢红宝表示,我们团队将持续跟踪三地的改革进展,形成可复制的“潍坊经验”,为全国设施农业高质量发展贡献“山东智慧”。